ヨシボウ

ヨシボウこんにちは!

ヨシボウです

「禅」と「マインドフルネス」。

どちらもこころを落ち着かせ、集中力を高めるイメージがありますよね。

でも、この二つの間には、一体どのような違いがあるのでしょうか?

もしかしたら、「同じようなものじゃないの?」と思っている人もいるかもしれませんね。

ぼくも、マインドフルネスを学び始める前は、漠然とそんな風に感じていました。

しかし、深く掘り下げてみると、この二つには決定的な違いがあり、そのルーツを知ることで、日々の実践がもっと意味深いものになることがわかります。

本記事では「禅」と「マインドフルネス」の決定的な違いについて、初心者さんにもわかりやすく、そして、ぼく自身の視点も交えながら、詳しく解説していきます。

この記事を読み終える頃には、きっとあなたも「なるほど!」と思っていただけるはず!

それでは、はじめていきましょう。

- 浄土真宗本願寺派の現役僧侶

- ブログ歴4年、5サイトを運営

- 趣味はブログと読書と朝活

- マインドフルネススペシャリスト資格所持

「禅」とは何か?その深い世界観に触れる

まず、「禅」について解説しますね。

禅は、一言でいえば仏教の一派であり、その実践は「坐禅(ざぜん)」を中心に据えています。

インドで生まれ、中国を経て日本に伝わった禅は、約1500年もの長い歴史を持つ、非常に奥深い教えなのです。

禅のルーツと目的

禅のルーツは、紀元前6世紀頃にインドで悟りを開いたお釈迦さま(ゴータマ・ブッダ)にあります。

お釈迦さまは、坐禅を通じて深い瞑想状態に入り、この世の真理を悟ったとされています。

禅は、そのお釈迦様の坐禅の姿勢や実践を継承し、私たちが内なる平和と悟りを得ることを目的としています。

禅の目的は、単にリラックスすることや集中力を高めることだけではありません。

より深いレベルで「自己の本質」を探求し、私たちが抱える苦しみや迷いから解放されること、つまり「悟り」を開くことを究極の目標としています。

そのため、禅の修行は非常に厳しく、長期間にわたる継続が求められるのですね。

坐禅の実践

禅の中心にあるのが坐禅です。

坐禅と聞くと、座って目を閉じ、ひたすら無になる、といったイメージを持つ人もいるかもしれません。

しかし、坐禅はただ座るだけではないのです。

姿勢を正し、呼吸を調え、意識を「今この瞬間」に集中させることで、心の動きを観察します。

坐禅では、思考や感情が浮かんでも、それらを追いかけることなく、ただ「気づき」として認識し、手放します。

この「気づき」が、禅の重要な要素なのです。

あたかも、流れる雲をただ眺めるように、心の動きをありのままに受け止める練習、といったイメージです。

禅と日常生活

禅は、坐禅の時間だけでなく、私たちの日常生活のあらゆる側面に浸透しています。

食事をする、掃除をする、歩く、といった一つ一つの行動に意識を集中し、丁寧に行うこと。

これもまた、禅の修行の一部なのです。

茶道や華道、武道といった日本の伝統文化にも、禅の精神が深く根付いているのを見ると、その影響力の大きさがわかりますね。

「一期一会」という言葉も、禅の精神から生まれたと言われています。

目の前の瞬間を大切にし、二度とない出会いを尊ぶ。そうした姿勢が、私たちの生活をより豊かにしてくれると、禅は教えてくれるのです。

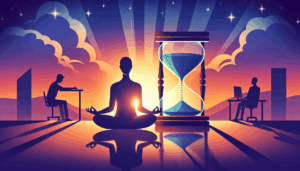

「マインドフルネス」とは何か?現代社会に広がる実践

次に、マインドフルネスについて深掘りしていきましょう。

マインドフルネスという言葉は、最近テレビや雑誌でもよく見かけるようになりました。

GoogleやAppleといった世界的な企業でも取り入れられ、その効果が注目されています。

マインドフルネスの定義と目的

マインドフルネスとは、「今この瞬間に意識を集中し、判断せずに、ありのままを受け入れること」と定義されます。

私たちの脳は、普段、過去の後悔や未来の不安、あるいは目の前のタスクとは関係のないことばかり考えてしまいが地ですよね。

このような、心がさまよっている状態を「マインドワンダリング」と呼びます。

マインドフルネスは、このマインドワンダリングの状態から抜け出し、目の前の一つのことに意識を集中させることを目指します。

マインドフルネスの目的は、ストレスの軽減、集中力の向上、自己肯定感の向上、そして心の健康の維持など、非常に多岐にわたります。

とくに、現代社会においてストレスを抱える人が増える中で、その有効性が科学的に実証されている点が大きな特徴です。

マインドフルネス瞑想の実践

マインドフルネスの実践の中心にあるのが「瞑想」です。

瞑想と聞くと、怪しい、宗教的、といったイメージを持つ人もいるかもしれませんが、マインドフルネスの瞑想は決してそうではありません。

脳を休ませ、心を整えるためのトレーニング

と考えるのが正しい理解です。

マインドフルネス瞑想には様々な種類がありますが、主なものとしては、呼吸の瞑想、歩く瞑想、ボディスキャン瞑想などがあります。

- 呼吸の瞑想: 最も基本的でシンプルな瞑想

- 歩く瞑想: 歩くという行為に意識を集中する瞑想

- ボディスキャン瞑想: 自分の体の各部位に意識を向け、そこに現れる感覚を観察する瞑想

これらの瞑想は、座って行うものだけでなく、日常生活の中で「今この瞬間」に意識を向けることで、いつでもどこでも実践できます。

食事をするときに、一口一口の味や香り、食感をじっくり味わうこと。

お皿を洗うときに、水の音や泡の感触に意識を集中すること。これらもすべて、マインドフルネスの実践なのです。

それぞれの瞑想のやり方については、こちらの記事を参考にしてください。

「禅」と「マインドフルネス」の決定的な違い

ここまで、「禅」と「マインドフルネス」それぞれの概要について解説してきました。

では、この二つの決定的な違いはどこにあるのでしょうか?

大きく分けて、以下の3つのポイントが挙げられます。

- ルーツと目的の違い

- アプローチーと厳格さの違い

- 悟りの有無

1. ルーツと目的の違い

これが最も大きな違いと言えるでしょう。

- 禅: 仏教という宗教的なルーツを持ち、その究極の目的は「悟り」を開くこと。

苦しみからの解放、自己の本質の探求といった、非常に哲学的な側面が強いです。 - マインドフルネス: 禅をはじめとする仏教の瞑想技法をベースにしていますが、宗教的な要素は排除されています。 その目的は、ストレス軽減、集中力向上、感情のコントロールなど、現代社会における心身の健康増進にあります。

つまり、あくまで「実用的なツール」として捉えられているのです。

マインドフルネスは、ジョン・カバット・ジン博士が、仏教の瞑想から宗教的な要素を取り除き、西洋科学と統合して「マインドフルネスストレス低減法(MBSR)」を開発したことから広まりました。

この点が、禅とは明確に異なる点ですね。

2. アプローチと厳格さの違い

- 禅: 坐禅を中心とした厳しい修行体系を持ち、師(禅僧)からの指導が不可欠。

日常生活のあらゆる場面において、規律と自己規律が求められます。 - マインドフルネス: 誰でも手軽に始められるように、様々な瞑想方法が提供されています。

アプリや書籍、オンライン講座などを通じて、自分で実践しやすいように工夫されています。

もちろん、継続は必要ですが、禅のような厳格な修行は求められません。

禅が「道」を極めるような、厳しく長い道のりであるのに対し、マインドフルネスは「ライフハック」のような、より実践的で手軽なツール、と考えることもできるでしょう。

3. 悟りの有無

- 禅: 最終的な目標に「悟り」があります。

坐禅を通じて、宇宙の真理を体得し、苦しみから完全に解放されることを目指します。 - マインドフルネス: 悟りを開くことを直接の目的とはしていません。

むしろ、現代社会で生きる私たちが、日々のストレスや不安を軽減し、より質の高い生活を送るためのサポートツールとしての役割が大きいです。

もちろん、マインドフルネスを深く実践していく中で、禅でいう「気づき」や「自己受容」といった感覚を深めることはあります。

しかし、それは禅における「悟り」とは異なる概念として捉えられているのです。

「禅」と「マインドフルネス」は補完し合う関係

ここまで、禅とマインドフルネスの決定的な違いについて解説してきましたが、では、この二つはまったく別のものなのでしょうか?

ぼくはそうは思いません。むしろ、互いに補完し合う関係にあると捉えることができます。

マインドフルネスは、禅の智慧を現代社会に合うように再構築し、より多くの人々がその恩恵を受けられるようにしたものです。

禅の教えが持つ深遠な哲学や精神性を、よりアクセスしやすい形で提供している、と考えることもできますね。

たとえば、マインドフルネスを実践して、心の平穏や集中力の向上を実感した人が、「もっと深く学びたい」と感じたときに、禅の世界に足を踏み入れる、ということもあるでしょう。

その逆もまた然りです。禅の修行を積む中で、マインドフルネスの持つ実用的な側面に気づき、日常生活に取り入れる、といったこともあるはずです。

どちらも、私たちの「こころ」を見つめ、より良い状態に導くための素晴らしい方法です。どちらか一方が優れている、劣っている、というものではありません。

それぞれの目的やアプローチを理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

マインドフルネスを日常生活に取り入れるヒント

ここまで読んで、「マインドフルネス、ちょっと試してみようかな」と思ったあなたに、ぼくが普段から意識している、日常生活にマインドフルネスを取り入れる簡単なヒントをいくつかお伝えしますね。

1. 呼吸に意識を向ける時間を少しだけ持つ

朝起きてすぐ、あるいは寝る前に、たった5分でもいいので、自分の呼吸に意識を向ける時間を作ってみませんか?

特別な姿勢をとる必要はありません。

ベッドに横になったままでも、椅子に座ったままでもOK。

ただ、鼻から入る空気、胸やお腹の膨らみ、そして口から出ていく空気を観察するだけです。

意識が逸れても、優しく呼吸に戻す。これを繰り返すことで、心が落ち着き、集中力が高まるのを実感できるはずです。

2. 五感を意識して行動する

普段の生活の中で、一つ一つの行動に意識を向けてみましょう。

例えば、コーヒーを飲むときに、その香り、カップの温かさ、口に含んだときの味、喉を通る感覚、一つ一つをじっくりと味わってみる。

あるいは、歩くときに、足の裏が地面に触れる感覚、風が頬をなでる感覚、聞こえてくる音、目に映る景色、意識的に五感を働かせてみましょう。

そうすることで、今まで見過ごしていた小さな美しさや喜びを発見できるかもしれません。

3. 感情に「気づく」練習をする

怒りや不安、悲しみといったネガティブな感情が湧いてきたとき、それに抵抗するのではなく、ただ「ああ、いま自分は〇〇という感情を感じているんだな」と、客観的に気づく練習をしてみましょう。

その感情を「良い」「悪い」と判断せず、ありのままに受け入れることが大切です。

そうすることで、感情に振り回されることが減り、心の平穏を保ちやすくなります。

4. アプリや音声ガイドを活用する

「一人で瞑想するのは難しいな」と感じる場合は、マインドフルネスアプリや音声ガイドを活用するのもおすすめです。

ぼくも、瞑想を始めたばかりの頃は、音声ガイドにずいぶん助けられました。

Awarefyのようなアプリは、様々な瞑想ガイドや、認知行動療法(CBT)のプログラムも含まれているので、体系的にマインドフルネスを学びたい方にはとくにおすすめです。

まとめ:ルーツを知れば、実践がもっと深まる

今回は、「禅」と「マインドフルネス」の決定的な違いについて、そのルーツや目的、実践方法の違いなどを解説してきました。

さいごに、この記事のポイントをまとめておきましょう。

- 禅: 仏教をルーツとし、悟りを目指す宗教的な側面が強い。厳しい修行体系が特徴。

- マインドフルネス: 禅の智慧をベースに、宗教的要素を排除し、ストレス軽減や集中力向上など、現代社会に合わせた実用的なツールとして発展。誰でも手軽に実践できる。

このように、二つには明確な違いがあることがお分かりいただけたでしょうか。

しかし、どちらも私たちのこころを見つめ、より良い状態に導くための素晴らしい方法です。

禅の深い精神性や哲学を知ることで、マインドフルネスの実践が、より意味深く、奥行きのあるものになるかもしれません。

反対に、マインドフルネスの具体的な効果を実感することで、禅の世界に興味を持つきっかけにもなるでしょう。

ぼくたちは、情報過多でストレスの多い現代社会を生きています。

だからこそ、自分のこころと向き合う時間を持つことが、より豊かで充実した人生を送るための鍵となります。

「禅」と「マインドフルネス」、それぞれの魅力を理解し、あなたの日常に、こころを整える時間を取り入れてみませんか?

さいごまでお読みいただき、ありがとうございました。

今日もマインドフルな一日でありますように。

コメント